はじめに

△ 図1 デンマークのアムト

△ 写真2 リングステッド・コムーネ △ 写真3 オーフス・コムーネ- (*デンマークでは都道府県をアムト[Amt]、地方自治体をコムーネ[Kommune]と呼ぶ。文中の人口はすべて2006年1月の数値であり、デンマーククローナ[DKK]は2006年10月の換算レートで1DKK≒20.0円で計算している。)

- (追記:2007年1月より27のアムトは合併されて5つのレギオン[Region]となった。医療などのそれまでのアムトの業務はそのままレギオンが引き継いで行っている。)

視察日程:2006年10月3日火曜日〜10月13日木曜日

今回の視察では高水準福祉社会といわれるデンマークの高齢者の実情を生活レベルから探ることを目的とした。

内容は首都コペンハーゲンの西にある西シェラン・アムト(人口:307,207人)のリングステッド(Ringsted)・コムーネ(人口:31,094人)に暮らす80代の一人暮らしの女性2名と、デンマーク第二の都市オーフス・アムト(人口:661,370人)のオーフス・コムーネ(人口:295,513人)の高齢者施設に暮らす80代の女性1名にインタビューを行った。

なおインタビューにおいては実態を探る目的から通訳を介さず、すべて筆者のデンマーク語のみで行われている。

CASE1 エレン・ソフィー・ラッセンさん 83歳

△ 写真4 エレンさんの家のリビング

△ 写真5 エレンさんのマンション

△ 写真6・7 週末のホームパーティーの様子

△ 写真8 エレンさんの住居の玄関 △写真9 3階の最上階がエレンさんの住居

△ 写真11・12 エレンさんの職場

△ 写真13 エレンさんの家のキッチン

△ 写真14 エレンさんの家のトイレ(シャワー)

△ 写真15 エレンさんの家の寝室

△ 写真16 エレンさんの家のダイニング

83歳女性のエレン・ソフィー・ラッセンさんはデンマークの首都コペンハーゲンから南西に約50km離れた西シェラン・アムトのリングステッド・コムーネに暮らしている。

今回のインタビューの目的を説明した時、エレンさんの最初の言葉は「私は(高齢者福祉は受けていないから)参考にならないわよ。」であった。

その言葉の裏には「私は高齢者ではないわよ」という意味が強く感じられ、筆者はその後の質問の内容を会話に合わせて変更していった。

日本では後期高齢者と区分けされる83歳の一人暮らしの女性をイメージし、筆者はインタビューの前に質問を考えていたのであるが、実際の彼女の生活は日本におけるエレンさんと同年代の暮らしぶりに比べると、異なる部分が多いように感じる。

また、これまで日本に紹介されてきているデンマークの高齢者福祉のイメージともかけ離れているものであった。

しかしデンマーク人の気質や生活を考えると、エレンさんの暮らしはごく普通のことに感じられ、この彼女の生き方や考え方が、実はデンマークの高齢者福祉社会の根底を現しているのではないかと感じている。

25年前に夫と死別して以来、エレンさんは現在の自身の分譲マンション(日本で言うアパート)に一人で暮らしている。

この住まいは19年前に購入したもので、リビングが2部屋、寝室、トイレ(シャワーつき)、キッチン、テラスを持った、ごく一般的なデンマークのマンションで、エレベーターはない。

エレンさんの家は最上階の3階にあり、その当時575,000kr(当時の日本円換算レートは不明)で購入をしたという。

ちなみにエレンさんの下の階で賃貸契約をしている住民は、現在3ヶ月ごとに6,700kr(約134,000円)の家賃を支払っているそうである。

エレンさんの2人の子どもはそれぞれに家庭を持ち、同じ町に暮らしている。

高校を卒業したら親に依存せずに独立をするということが一般的であるデンマークでは、日本のように成人後の子どもが親と同居し続けるといったことはほとんどない。

ただし誕生日やクリスマスなどのイベントでは必ずといっていいほど家族や親族で集まり、家族間の結びつきは日本よりも強いと感じられる。

このインタビュー後の週末も、エレンさんはひ孫の誕生日パーティへと出かけていった。

またエレンさんの住むマンションは、デンマークのマンションでは一般的なことであるが、エレベーターはない。3階に住む彼女は毎日この階段を上り下りしている。

しかもこのようなマンションではランドリールームが各住居ではなく共同で地下階にある。

他にも地下階には住民共有の洗濯干し場、駐輪場、倉庫などがあるのがデンマークでは一般的である。

洗濯をするときにはエレンさんは毎回、3階から地下階へと上り下りをしなければならない。しかし彼女にとってはそれも苦ではないという。

エレンさんは現在自動車のディーラーで事務の仕事をしている。彼女のような年齢で仕事をしている人の割合はデンマークでも少ない。

エレンさんが働く理由は、金銭的な理由ではなく「生きがい」だという。働いていることが好き、仕事で人と話したりするのが楽しいというのが大きな理由だ。

エレンさんがその仕事で得る給料は平均50%とされるデンマークの高税率が引かれた後の手取りで月8,000kr(約160,000円)。そのほかに年金として月に4,000kr(約80,000円)を受け取っているが、勤労者であるためにそこからも税金が引かれ、手取りで受け取る年金は月2,500kr(約50,000円)となる。

つまり年金の37.5%を税金として再び国に収めていることになる。

エレンさんは仕事をせずに年金を全額受け取ることも出来る。収入が年金だけとなった場合には、当然かけられる税率も下がる。それでもエレンさんは働くことを希望している。

エレンさんは医薬品の服用はなく、持病や定期的な通院などは今のところない。医療に関しては他の国民と変わらず、医者にかかりたい場合にはまずは自身のホームドクターに予約をする。お酒はたしなむ程度でタバコは吸わない。

ちなみに西シェラン・アムトで病院に入院した場合、1日に病院に支払う金額は5,000kr(約100,000円)となる。もちろんこれらはアムトの全額保障で住民負担はなく、無料である。

エレンさんの日常は、朝7時の起床から始まる。

まずはシャワーを浴び、その後に朝食を済ませ、午前中は掃除や洗濯などをして過ごす。

昼食後に自分で車を運転し、5分ほどで職場へと到着する。

仕事の量により日によって勤務時間も違うのだが、概ね17時半から18時ぐらいまで、週に12時間ほど働く。土曜日も10時から13時まで働いている。

その後家に戻り、夕食をとった後はテレビを見たりして過ごし、22時から23時頃にはベッドに入る。

日曜日は家族や友人のホームパーティーなどへ行ったり、教会へ行ったり、散歩をしたりして過ごしている。

冒頭にエレンさんが言ったとおり、デンマークの高齢者の福祉の現状を知るのが目的であれば彼女の生活はあまり参考にはならないかもしれない。

しかし彼女の生活の根底には、『自分のことは自分で決める』というデンマーク人の持つ生への強い気質が見て取れる。

そしてその考え方が、福祉や医療サービスを受ける上でデンマークのシステムが成り立つ大きな要因のひとつになっているのではないだろうかと、インタビューを通して筆者は感じた。

CASE2 マグレーテ・クリステンセンさん 84歳

△ 写真17 マグレーテさんの家のリビング

△ 写真18 マグレーテさんの住むマンションの外観

△ 写真19 マグレーテさんの住むマンションの外観

△ 写真20 配食サービスの食事

△ 写真21 配食サービスの保温ケース

△ 写真22 薬の小分けパック

△ 写真23 マグレーテさんの家のトイレ(シャワー)

△ 写真24 マグレーテさんの家のキッチン

△ 写真25 趣味の手芸作品

△ 写真26 マグレーテさんの家の寝室

△ 写真27 リングステッドコムーネの福祉センター

△ 写真28 カフェの様子 △ 写真29 カフェのレジ

△ 写真30 リハビリ施設 △ 写真31 福祉センターの利用者の様子

△ 写真32 ケアつき住宅外観

△ 写真33 福祉センターの送迎バス

エレンさんと同じくリングステッド・コムーネに暮らすマグレーテさんは84歳で一人暮らし、年金生活をしている。

マグレーテさんが受け取っている年金の額は月7,000kr(約140,000円)。この年金受給額から生活費のすべての支払いを銀行に委託し、すべて銀行側で会計処理をしているので、本人は生活にどの程度の費用がかかっているかを知らない。

パートナーとはずいぶん前に離婚し、それ以来ずっと一人で生活をしてきた。年金受給者となる以前は病院のクリーニングの仕事をしていたという。

鉄道駅より徒歩約5分、中心街へも徒歩約5分の好立地にあるマンションの1階(デンマークでは1階部分は地面とフラットではなく、日本で言う中2階に位置する)に暮らすマグレーテさんの住居は、リビング1部屋、テラス、寝室、キッチン、トイレ(シャワー付)、そして地下階にランドリールーム等がある一般的なデンマークのマンションだ。

住居は賃貸で、家賃は月4,000kr(約80,000円)。この家賃に含まれているのは暖房費とテレビ受信料で、電気代や水道代は別途支払っている。

ちなみに冬には連日気温がマイナスを記録する北欧デンマークでは暖房は欠かせない。一般的な暖房には地域での温熱ヒーティングシステムが利用されている。

キッチンのレンジなども電気が一般であり、ガスを使用している家庭は最近ではほとんど見かけない。また、特定の放送局に限らずテレビを設置する場合には受信料を支払わなければならないなど、日本の生活状況とはかなり異なった部分がある。

マグレーテさんの場合、家賃は月4,000krだが、その全額を支払うわけではなく、一部をコムーネからの住宅手当でまかなっている。

朝晩の食事は自分で用意をするが、昼食はコムーネの配食サービスを利用している。

配食サービスでは週に2日、レンジで暖めて食べるパックされた給食が配達される。このサービスの費用は月1,000kr(約20,000円)である。

デンマークの食生活では、昼食に重きをおく。最近では日本と同じように夕食に暖かいものを食べるようにもなってきてはいるが、高齢者の年代などではお昼に暖かい食事を、夕食は軽食で、という習慣が残っている。そのため配食サービスも、お昼の暖かい食事が中心となり、また好まれている。

視力が弱いマグレーテさんが利用している福祉サービスは、他に家事サービスと洗濯サービスだ。これらはコムーネより派遣提供されている無料で受けられるサービスで、回数は2週間に1回、1時間程度受けられる。

家事ヘルパー、洗濯ヘルパー、配食ヘルパーはそれぞれにマグレーテさんの部屋の鍵を持っていて直接部屋へとやってくる。

デンマークのアパートには鍵のついたドアが2つあり、1つは道路に面した共有ドアで、もう1つは各階のそれぞれの家のドア。たいていの建物では各住居の玄関の鍵は当然別ではあるが、それぞれの鍵で共有ドアを開けることができるようになっている。

ちなみに郵便配達員は各アパートの入り口の鍵を持ち歩き、郵便物は直接部屋の前まで持ってきてくれる。

福祉サービスには他にバス(風呂)サービスもあり、マグレーテさんもその対象者として無料で受けることが出来るのだが、これは月4回だけなのと、自分でシャワーを浴びることができるので必要がないという理由で彼女は利用をしていない。

ちなみに日本と違いデンマークの生活習慣にはバスタブ入浴というものはあまりなく、入浴という行為はシャワーのみの利用となる。そして朝起きてシャワーを浴びる、もしくは運動後汗を流すというのが一般的で、日本のように夜寝る前に汗を流すといった習慣はない。

他の多くのデンマーク人と同様にマグレーテさんもお酒を飲みタバコを吸う。

薬は1日に4回服用。医師からの処方箋を持って薬局に行き購入する。この際、コムーネより支給されているmedicinekort(医薬品カード)を提出することで支払いの一部が免除される(その費用はコムーネが負担)。

マグレーテさんの1日は、朝8時の起床から始まる。起床後自分でシャワーを浴び、その後朝食をとる。

朝食には飲むヨーグルト、日本茶、チーズなどを食べる。この朝夕の食事は自身で買い物に行くか、2週間に1度来る家事サービスにお願いしている。

食後、午前中は自分で掃除をしたり洗濯をしたりして過ごし、お昼は配食サービスの昼食を食べる。

午後からは散歩をしたり掃除をしたり、食事を作ったり趣味の手芸や編み物などをして過ごしている。

夕食はデンマークの一般食である黒パンを食べる。

その後は趣味にいそしんだりテレビを見たりして過ごし、23時から23時30分頃に就寝する。

週末もこの生活はあまり変わらない。

時々近所に暮らす娘二人がそれぞれ尋ねてきたりするが、特に近所づきあいがあるわけではなく、友人を訪ねに出かけるということもほとんどない。

インタビュー中、自分の一日を振り返って「私の生活ってなんて面白味がない単調なものなのでしょう!」と笑っていたが、その生活自体に自分自身は満足しているという。

マグレーテさんは週に1度、金曜日にコムーネの福祉センターでデイサービスを受けている。もちろんこの費用も無料である。

毎回福祉センターのバスが家の前まで送り迎えをしてくれ、福祉センターでは大きな食堂でのカフェを楽しんだり、ジムで体操やボールを使った運動などをする。

リングステッドの郊外にある福祉センター(Knud Lavard Centret)は2004年前にオープンしたばかりの新しい施設で、ここには地域住民のためのデイサービスやリハビリなどを行うジム施設、また40戸の高齢者対応住宅と定員112名のケアつき住宅が併設されている。

ちなみにジム施設は一日に100名程度の利用がある。

また施設の中心に位置する大きなカフェテリアは120名まで収容ができ、運動や整体の出来るリハビリ施設やホール、各種活動を行うための作業室や会議室などの利用者がカフェなどを楽しむ場としても利用されている。

利用者は15時ぐらいまでここで過ごし、センターの送迎バスで再びそれぞれの家へと帰る。ちなみに送迎バスは各自の家の前まで送り届けてくれる。

マグレーテさんは視力に問題を抱えているが、それでも一人で生活することを望んで暮らしている。

サービスもある程度は受けているが、基本的にどのサービスを受けるかは自分自身で選択をしている。日本のように受けられるものはすべて受けるというわけではなく、例えコムーネが提供すると言っても必要のないものは断わっている。

デンマークにはマグレーテさんのような一人暮らしの高齢者が多く暮らしている。そしてそれらをサポートする福祉のサービスや体制が充実していることは日本でも知られているが、その受け手側からの視点はあまり知られてはいない。

デンマークでは人々は実際に必要なサービスは受けるが、それ以上に過剰なサービスを受けることはしないし、本人たちもそれは望まない。

『自分のことは自分で決める、自分の人生なのだから。それが出来るうちは一人で暮らす。』というのがデンマークの多くの住民の考え方のように感じられる。

そして自分ではどうにも生活が出来なくなってきた時点で、デンマークの人々は子どもたちに頼るのではなく、ケア付住宅などへの入居を選択するのである。

CASE3 ベティ・ハンセンさん 86歳

△ 写真34 ベティさんの部屋にて

△ 写真35 ベティさんの暮らすケアつき住居の外観

△ 写真36 ケアつき住居の入口

△ 写真37 ケアつき住居内廊下

△ 写真38 居室のドア(内側から撮影)

△ 写真39 居室内のベッド △ 写真40 居室内のトイレとシャワー

△ 写真41 建物内の食堂

△ 写真42 居室内のミニキッチン △ 写真43 居室内のソファー

△ 写真44 居室の内部

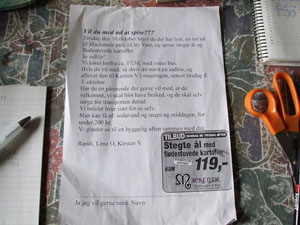

△ 写真45 イベントのチラシ

デンマークの西、ヨーロッパ大陸と陸続きのユラン半島の中東部にあるオーフス・アムトは首都コペンハーゲンに次ぐデンマーク第二の都市である。

ベティ・ハンセンさん86歳はこの町の郊外にあるケア付住居に入居している。

1954年に建てられたこの施設には、1人用個室、2人用個室が計58室、約100名を収容することが出来る。

パートナーと死別してから一人で暮らしてきた彼女だが、体が不自由になってきたために2年半前にこの施設への入居を決めた。

施設への支払いなどの生活にかかる費用はすべて月7,000kr(約140,000円)の年金でまかなわれている。

現在は5人の子どもたちが月に1〜2回程度、それぞれ訪ねてくる。

ケア付住居でのベティさんの生活は、日本のように施設が自動的にサービスを行ってくれることはなく、基本的にはすべて自分自身の選択で行われる。

朝は9時に起きてシャワーを浴び、自分で食堂へ行って朝食をとる。

この食事は食堂に用意されている。

食堂では昼食と夕食、そのほかにデンマークでは一般的なカフェの時間が用意されている。デンマークでは日々の暮らしの中にこのようなカフェの時間と空間が用意されているのが一般的である。

食事以外の時間では、ベティさんはテレビを見たり、訪問者である自分の子どもと話してすごしたり、ケアつき住宅を含むこの地域の人たちを対象としたイベントや集まりなどに参加をしたりして過ごす。

イベントや集まりなどは、主催団体やセンターなどが発行している会報誌や、直接配られる手紙やチラシなどから、自分が望むものを自分で申し込んで参加をする。

大抵は送迎つきのイベントなので、ケアつき住居や各家々までバスで送り迎えをしてくれるのである。

まとめ

今回、80代で一人暮らしをしている3名の女性の、それぞれ異なった生活を訪問して話を伺った。そこに共通して言えるのは、3人がそれぞれ『自分のことは自分で決める』といった強い意思をごく普通に持っているということである。これは高齢者に限らず、デンマーク人の持つ気質のように筆者は感じている。

そして最初に紹介した83歳のエレンさんの「私は高齢者ではないわよ」という意思が、高水準といわれるデンマークの高齢者福祉の社会システムが成り立っている現状を象徴しているものなのではないかと思われる。

日本では後期高齢者と分類されてしまう83歳の彼女の暮らしぶりは、日本での同年代の女性の暮らしと比べると大きな違いがあるように思われる。

しかしこの生活が、日本に広く紹介されているデンマークの高水準な福祉制度の恩恵によるものであるかというと、そういうわけでもないということがインタビューからも感じられた。

マグレーテさんやベティさんにも言えることだが、自分が必要だと感じない以上は、たとえ行政が無料で提供しようとしても必要がないのでいらないと選択するのが、デンマークの一般のサービス受益者の気質であるように思える。

日本とデンマークとの生活やコミュニティを見比べて感じることは、日本の場合は受けるのを当然としたサービスに比べ、デンマークではサービスは暮らしの中の選択肢の一つでしかない、ということだ。

マグレーテさんのインタビューで紹介をした配食サービスは、日本人である筆者から見ると、おそらく日本人であれば(特に受ける側ではなく周りの人たちが)不満を漏らすようなサービス内容だと思う。それでも、利用している彼女たちは非常に満足をしていた。

当然のことだが、デンマークの生活を支えているのは、デンマーク人の気質そのものである。

その住民たちの社会システムが成り立つ背景のひとつの例として、高齢者の施設や行政に関わる人間の生活習慣が上げられるのではないかと思う。

デンマークでは、施設で働く人、行政で働く人も残業や休日出勤をするということはほとんどない。一日の中で自由な時間を持ったり、男性も普段から育児休暇を取ったりと、社会全体がそのようなことを当たり前として受けいれる意識を持っている。

無理にそのようなことを行っているわけではなく、社会を取り巻くすべての事象やかかわる人々の考え方、教育などが共通しているために、そのようなシステムが成り立っているわけである。

この話をすると「日本ではそれは無理だ」という意見をよく聞くのだが、複雑に絡まった社会構造の中では、確かに日本では不可能だと思う。しかし実際にデンマークではこれら絡み合うすべての社会が共通しあった同じ価値観で成り立っている。

これらはもちろん長い時間をかけてデンマーク人たちが築いてきたものだ。

デンマークでは日々の生活の中で大切なことは、自分たちが家族と接する時間を多く持つことや、地域の中での活動に参加したり近隣住民と交流を行える時間を多く持つことであると考えられている。

日本の場合、成人したら労働に勤しみ、生活の時間を放棄してまで勤務先や社会に奉仕するのが一般的だ。そのために自分の時間や家族と過ごす時間がいかに少ないかということは、あえて言うことでもないと思う。

しかし日本において、そこに住む住民たちが自分たちの身近な生活を考えていくときに起こる住民と行政、住民と社会の関係でよくあることだが、行政側や企業の人間は上記のような理由もあってか、住民の視点で社会構成を捉えて考えるということがないように感じられる。

つい最近日本で話題となった耐震偽造問題や学校でのいじめの隠蔽などの問題はそのわかりやすい例だと思うが、それらは住民をサポートする側の人間の生活が、職場を中心として成り立っているために、住民側からの視点を持ちえないことも要因のひとつなのではないかと思われる。

デンマークの場合、行政の人間も家に帰れば住民になるわけで、日本に比べると彼らが住民でいる時間がはるかに長いように感じられる。

そのため他の住民が訴えることは自分自身の生活にも直結しており、例えばそれらは84.54%(2005年2月)というデンマークでの高い選挙率にも現れている。

つまりデンマークでは住民と行政の対話も、結局は住民と住民の対話となるわけである。

デンマークでの福祉の政策が比較的スムーズに行えるのも、こういった行政側からの見下ろした意見ではなく、日常体験から感じる同じ土俵からの理解あるサポートと、インタビューに見て取れるような受け手側のしっかりとした自己意識の両方にあるのだと思われる。

以上のような社会的背景からも、筆者自身は日本でデンマーク型の医療体制や福祉体制を取り入れて実行していくことは不可能だと感じている。実行のためにはおそらく人々の生活に関する考え方を変える必要があるであろう。

一方で、デンマークの社会の中に日本型の医療や福祉システムを当てはめることも難しいだろう。日本のように何もかもがきちんと行われていることに対して、デンマーク人は性質的に受け入れないからである。

ただしこのように対極にあるからこそ、日本の医療・福祉や社会システムがデンマークの実態から学ぶべきことはかなり多くあるのではないかと今回の視察を通して感じられ、今後も是非注目をしていきたい。